Можно трогать руками

Интерактивный Музей ратной истории – место, где будет нескучно всем, кто интересуется историей донских славян. Здесь собраны точные реплики археологических находок эпохи раннего Средневековья (с VIII по XI век), обнаруженных на территории Воронежской области и Центрального Черноземья: это предметы быта, облачение и доспехи воинов. Есть и копии находок XVII века – эпохи основания Воронежа. Большинство экспонатов можно подержать в руках.

– У нас не музей в классическом понимании слова. Подлинников археологии, как в государственных музеях, у нас нет. Наша задача в другом: мы популяризируем историю через историческую реконструкцию, – поясняет Дмитрий Шипилов.

Дмитрий по образованию – психолог. С 2011 года он начал увлекаться исторической реконструкцией. Поначалу парню была интересна эпоха викингов. Со временем интересы воронежца поменялись: он стал подробно изучать историю донских славян, живших на территории нашего края в период VIII–XI веков.

Вот уже несколько лет Дмитрий вместе со студентами и преподавателями истфака ВГУ и Курского госуниверситета участвует в археологических раскопках.

С 2021 года Дмитрий стал заниматься популяризацией истории донских славян и запустил в соцсети «ВКонтакте» просветительский проект «Люди с Дона». Вместе с реконструкторами он выезжает на мероприятия и участвует в выставках.

– Мы начали рассказывать о средневековой археологии Черноземья. О ней знает лишь узкий круг специалистов. Благо у нас есть музей-заповедник «Дивногорье», где рассказывают о Хазарском каганате и хазарской крепости, которая была там в IX–X веках. А вот славянам, которые жили в 30 км от хазар, посвящена одна витрина в нашем краеведческом музее и одна витрина в музее археологии ВГУ. Но последний создан для студентов, люди с улицы туда редко попадают. Поэтому тема славян и их вхождения в древнерусское государство у нас почти нигде не отражена, – отметил реконструктор.

Самообразование позволило Дмитрию полтора года проработать научным сотрудником областного краеведческого музея. А в конце сентября 2024 года при поддержке московских инвесторов он открыл в Воронеже Музей ратной истории.

Большая часть предметов для раннесредневековой экспозиции приобретена воронежцем на собственные средства и с помощью товарищей из клуба реконструкции «Русь», в котором он состоит.

Сейчас, помимо просветительской работы, Дмитрий учится на истфаке ВГУ и участвует в изготовлении музейных макетов, которые воспроизводят жилища славян и древнерусские крепости.

Макет славянского жилища

Один из главных экспонатов музея – макет славянского жилища IX–X веков. Его Дмитрий сделал своими руками. Раскрасить макет ему помогли знакомые макетчики.

Масштаб сруба – 1:24. Размеры дома составляли 5×5 метров. Макет – разборный. Дмитрий поднимает крышу дома. Внутри в мельчайших деталях воссоздана обстановка славянского быта. В жилище висит люлька, есть печка-каменка. По словам Дмитрия, в то время дымохода не было – наши предки топили «по-черному». Потолка в доме не было, дым от печи выветривался через отверстия под коньками крыши. Пол в жилище – из мела.

– Славяне, жившие на Дону, оставляли меловой пол. Для гигиены его могли засыпать сеном и соломой. Славяне, жившие вдоль реки Воронеж, стелили на пол доски, – пояснил исследователь.

Жилище славян было до метра углублено в землю, поэтому историки его называют полуземлянкой, или котлованной постройкой. Остальная часть дома возвышалась над землей в виде сруба. Это был самый распространенный вариант дома славян.

Маленькая дверь в сруб открывается. По словам Дмитрия, во времена славян еще не было изобретено дверных петель – двери делали на «пятках» (округлых выступах, выточенных в одной из тесин).

– Чтобы отремонтировать дверь, нужно было разбирать весь сруб. Гвоздей в таком доме не было, в то время был большой дефицит железа, - пояснил он.

Рядом со срубом можно увидеть шалаш, который у славян назывался «шиш». Он укрывал от дождя хозяйственную яму, предназначенную для хранения еды.

– В яму могли засыпать зерно, могли хранить там сырую рыбу. Это был прообраз погребка, – пояснил Дмитрий.

Рядом с домом можно увидеть и летнюю кухню – очаг, на котором готовили еду, чтобы не коптить жилище. Его делали под открытым небом либо под навесом.

Горшок для хранения праха

Дмитрий Шипилов отмечает: жизнь у древних славян была недолгой. Молодежь вступала в брак рано: девочки – в 12-14 лет, юноши – в 14-16 лет. Женщины из-за постоянных беременностей и отсутствия медицинской помощи обычно доживали до 35 лет. Мужчины могли жить дольше – если не было войны. Например, в одном из курганов археологи недавно нашли останки мужчины 55 лет.

Умерших родных славяне сжигали. Оставшиеся фрагменты костей промывали и ссыпали в глиняный горшок, который затем захоранивали в кургане. По уцелевшим фрагментам костей археологи могут определить пол и возраст умершего человека.

Копию такого горшка можно увидеть в музее. Дмитрий сделал его своими руками по древней технологии: лепил горшок из местной глины. Обжигал на костре – как это делали славяне.

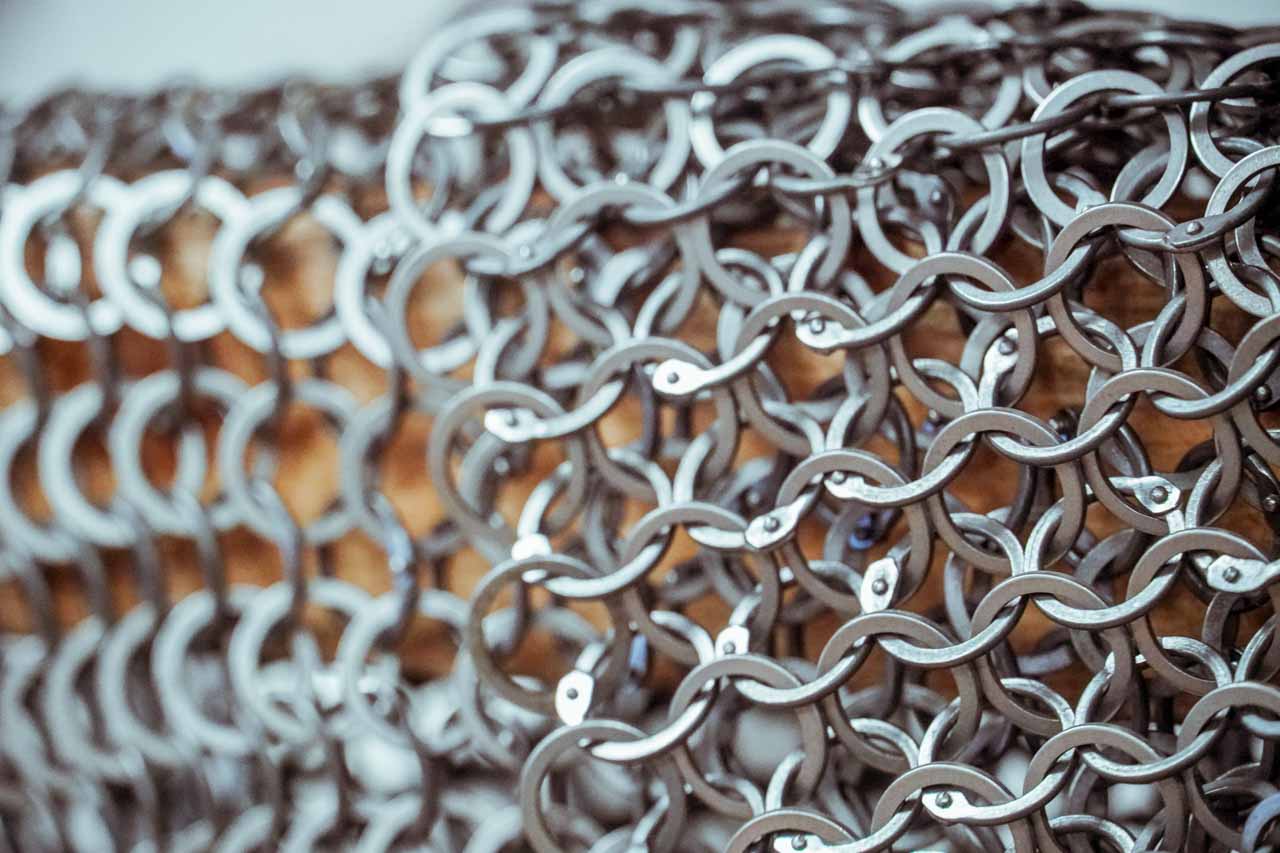

Кольчуга и доспехи

Остальные предметы, представленные в музее, созданы мастерами-реконструкторами. Вот, например, кольчуга, которую сплел из металлических колечек мастер из Брянска Сергей Симунин. Ее вес – около 9 кг.

– Кольчугу и доспехи могли себе позволить богатые люди – у бедных их не было. Доспехи защищали воина от порезов и открытых ран. А вот стрелы с острыми наконечниками и копья запросто могли ее пробить. Гноящиеся раны становились причиной смерти. Залечить их было сложно. Если помогали отвары трав и иммунитет справлялся, человек выживал, – отметил Дмитрий Шипилов.

Ламеллярные пластинчатые доспехи лучше защищали воинов. Но у славян их не было – такое облачение носили всадники - кочевники. Вес полного доспеха – около 20 кг. Пластинчатые доспехи, к примеру, носили и венгры, которые в 9 веке нападали на славян и уводили их в рабство.

Мечи и сабли

В музее можно увидеть различные мечи, сабли, топоры и копья, которые делают современные кузнецы. Все вооружение не заточено, оно используется реконструкторами во время боев.

Во время выступлений на стрелы надевают мягкие резиновые наконечники (гуманизаторы), которые уберегают реконструкторов от ранений, а на острие копья надевают наварной металлический пятак с покрышкой из войлока и кожи.

Дмитрий показывает каролингский меч. Такие использовали пешие профессиональные воины, служившие в дружине князя.

– В X–XI веках на одежду и вооружение древнерусских воинов оказали влияние степные кочевники. Воины стали пересаживаться на лошадей, в их вооружении появилась сабля, – пояснил Дмитрий Шипилов.

В музее также можно увидеть копии древнерусских шлемов. В эпоху раннего Средневековья защиту для головы могли позволить себе только знатные воины.

– Сейчас во время «побоищ» реконструкторы обязательно надевают шлемы. Порой это расходится с историческими реалиями, но, если этого не сделать, участники «сражения» могут получить серьезные травмы головы. Ведь бьемся мы на металлических мечах, топорах и копьях, – пояснил Дмитрий.

В экспозиции музея представлены и копии вооружения и доспехов XVII века. Среди них – западноевропейские, которые также использовали в Московском царстве.

Музей ратной истории работает по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (961) 029-72-63.